岁月流淌

记忆未退分毫

铭记历史·勿忘国殇

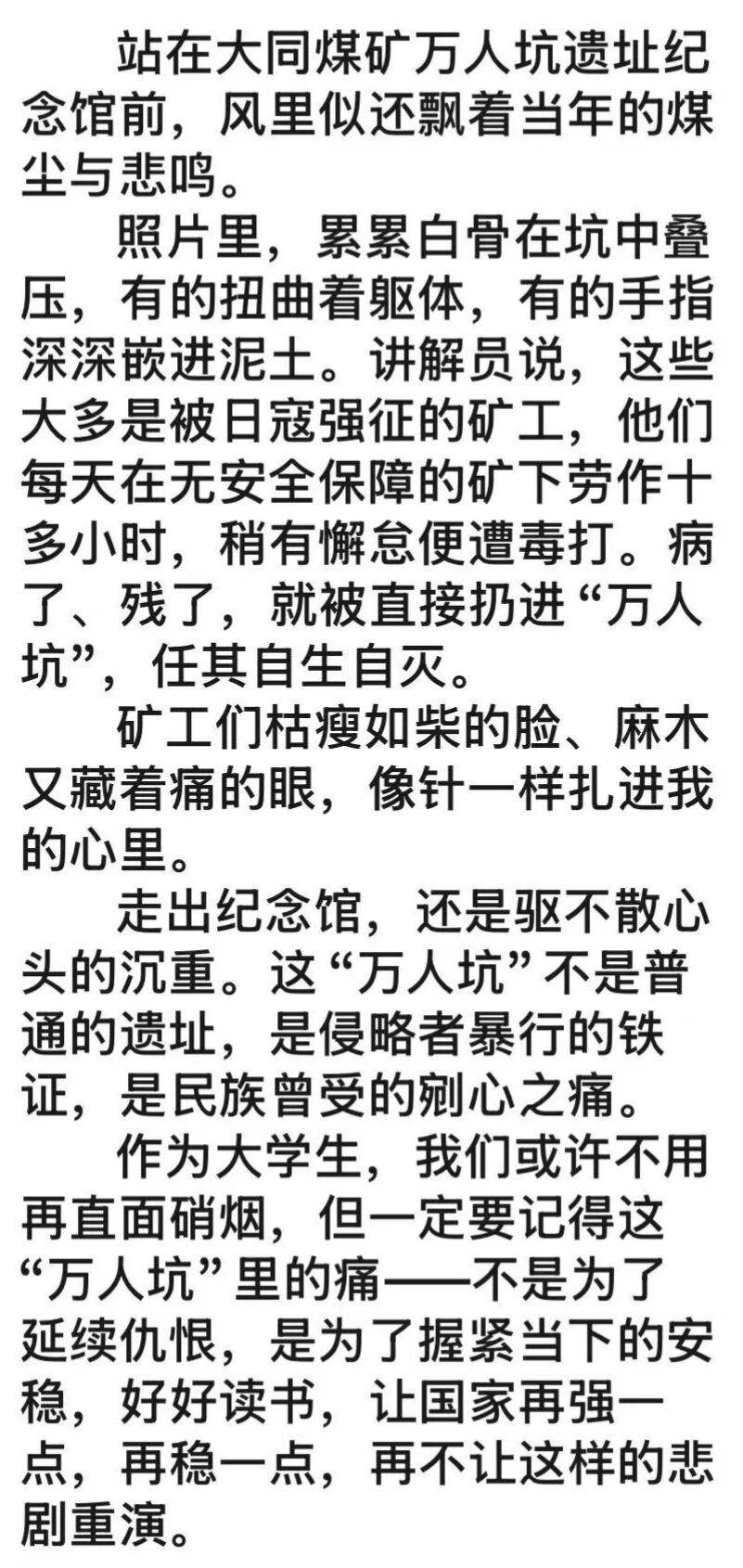

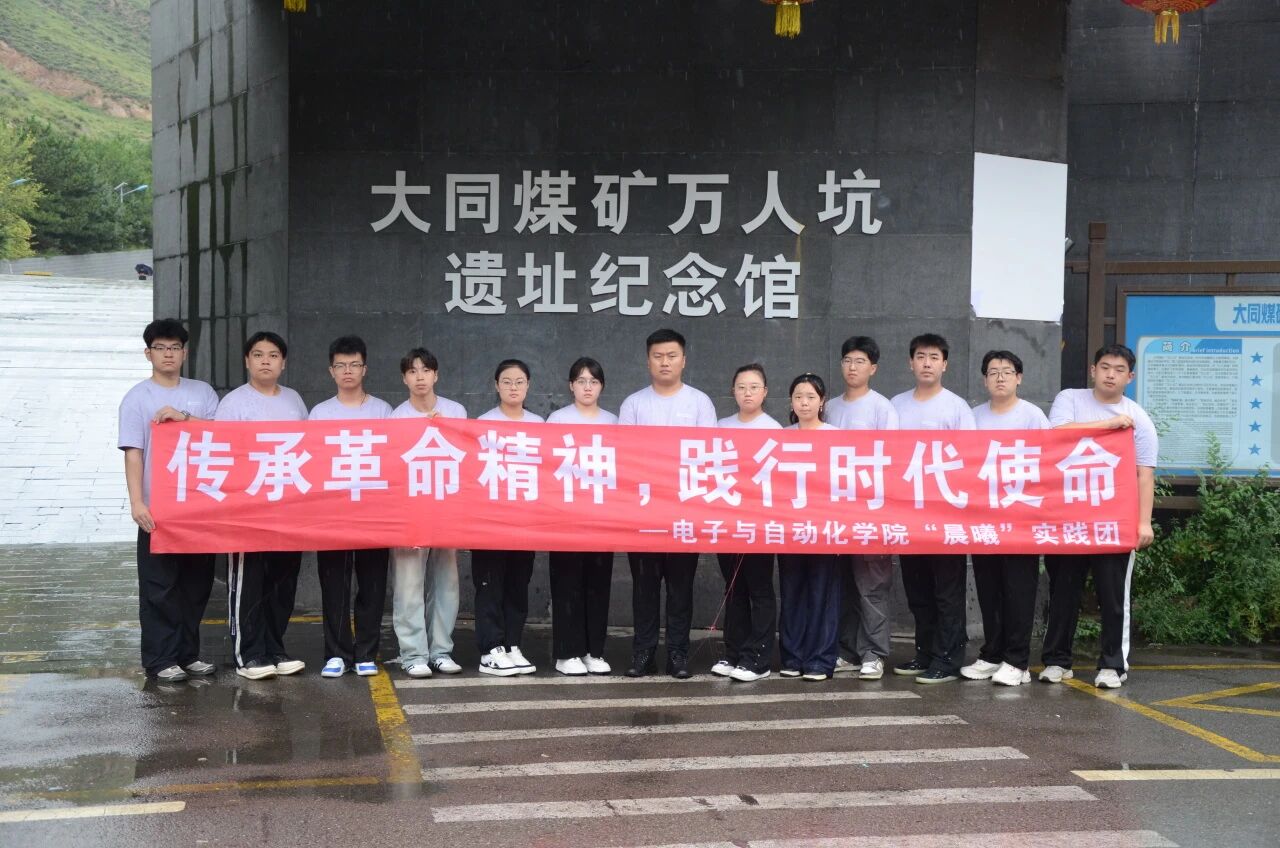

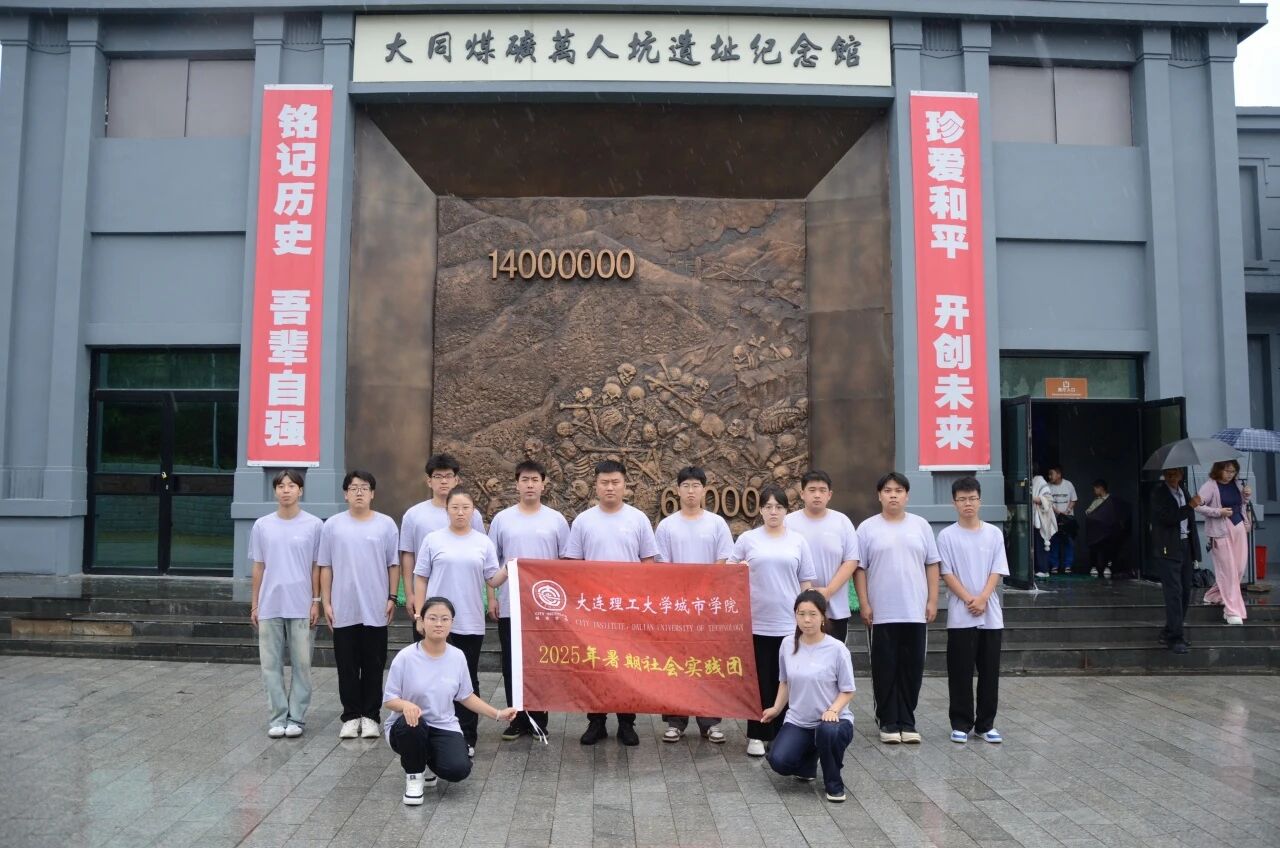

七十余年前,日本侵略者的铁蹄踏碎华北安宁,在大同煤矿举起“以血换煤”的屠刀,六万余名矿工的生命被碾碎成万人坑中沉默的白骨。2025年8月23日上午,大同被连绵阴雨笼罩,天地间弥漫着化不开的沉重。这段反法西斯战争中中华民族承受的锥心之痛,正等待着电子与自动化学院“晨曦”暑期社会实践团的凭吊。作为“寻迹三晋,传承革命精神”山西党史探索之旅的最后一站,成员们顶着雨幕,一步步走向这座镌刻着血泪的纪念馆。

雨路前行,直面累累伤痕

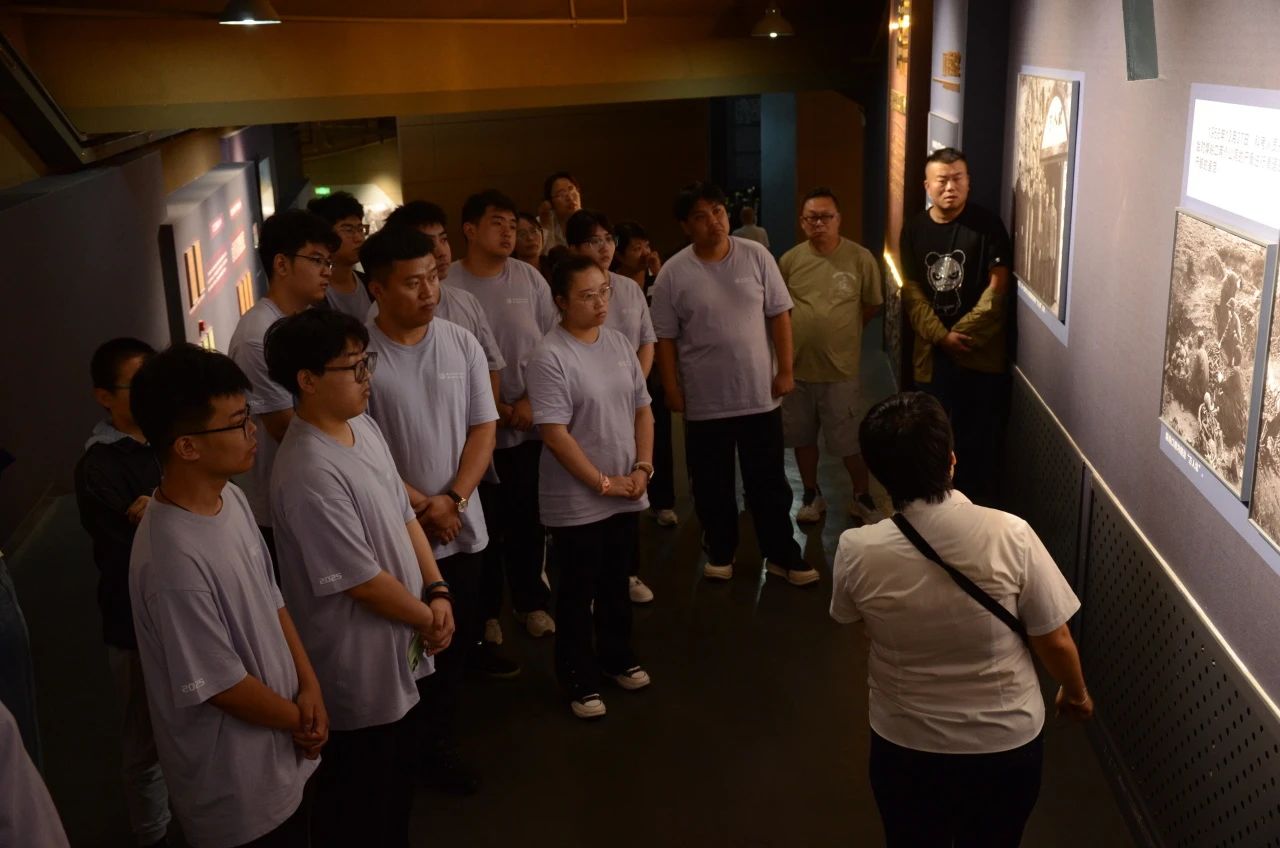

上午九时许,雨丝斜织,实践团成员们收起伞,带着湿漉漉的衣襟走进大同煤矿万人坑遗址纪念馆。门厅内,“1937-1945”的青铜字样在灯光下泛着冷光,脚下玻璃展台里,矿工的破旧胶鞋与锈烂镣铐紧紧相依,无声诉说着日均16小时劳作、每餐仅一勺稀粥的非人岁月。

展区内,泛黄的“出工簿”上记录着矿工被克扣的口粮,黑白影像里侵略者用皮鞭驱赶劳工的画面令人齿冷,而“尸骨厅”中层层叠叠的遗骨,有的颅骨嵌着弹片,有的腿骨被重物压弯——这些直观的证据,让成员们攥紧了拳头,展馆内的寂静被压抑的呼吸声填满。

随后,跟着讲解员的脚步来到了哀悼区。实践团成员们手捧素菊花,在遇难矿工纪念牌前整齐列队,将花束轻放于牌前。这些写着名字的纪念牌组成的“万人坑”三个字在灯光下格外清晰,仿佛在无声提醒:每一朵花,都承载着对逝去生命的敬畏。

同胞共观,同缅苦难记忆

实践团成员白书铭采访游客

实践团成员白书铭问:“您好,请问您是山西本地人吗?”

被采访者:“是的,我就是山西大同本地人,在广东上大学。”

他问:“请问您在参观纪念馆之后哪一件展品让您最为触动?”

被采访者:“在看到遇难者的遗骸照片,一具具白骨触目惊心。让我感觉现在的生活来之不易,身上的重任之艰巨。”

他问:“作为当代青年,您觉得我们应该如何看待这段历史?”

被采访者:“我认为我们应该铭记历史,要明白美好生活的来之不易,变的更强,让祖国不再受侵略!”

实践团成员苏飞舟采访游客

实践团成员苏飞舟问道:“您好,先生。观察到您携家人前来大同煤矿‘万人坑’遗址纪念馆,请问您此次专程到访的初衷是什么?”

叔叔回答道:“我们此次是特意前来。作为家长,我们希望通过这样的实地参观,让孩子直观了解这段沉重历史,深刻认识当年日军的残暴行径,同时缅怀在此遇难的同胞。”

苏飞舟继续问道:“纪念馆展厅陈列了大量历史照片,其中哪部分内容给您留下的印象最为深刻?”

叔叔回答道:“令人震撼的内容有很多。比如,科研人员曾在杨树湾划定一块20米×20米的区域,仅向下挖掘1米,便在这一区域内发现了数百具同胞遗骸——当时的埋葬方式是遗骸堆满后覆上一层土,层层叠压。此外,万人坑出土干尸的照片也让人难以忘怀,从干尸生前留存的动作与表情中,能清晰感受到当时遭遇的巨大苦难,日军的残忍程度令人发指。”

苏飞舟问道:“您所言极是。面对这段饱含血泪的历史,对于身处和平年代的当代青年,您有什么寄语或期望?”

叔叔答道:“核心还是‘勿忘历史’。大同煤矿万人坑经科学考古发掘,成为全国唯一出土干尸的万人坑遗址。这一历史遗存时刻警示着后人:要铭记民族耻辱,以奋发图强的姿态传承和弘扬抗战精神,让历史的教训成为推动国家与民族前行的力量。”

实践团成员李树泽采访游客

实践团成员李树泽问:“老大爷您从哪里来啊?”

老大爷说:“我们是从天津来的。”

他问:“大爷今天是自己来大同煤矿万人坑遗址纪念馆的吗?”

老大爷说:“今天我是和我爱人带着孙女来参观纪念馆的。”

他又问:“那大爷今天带着孙女来参观纪念馆是出于什么原因呢?”

老大爷说:“主要是加强孩子的红色意识,不能让孩子忘掉中国曾经这些屈辱的历史。”

他再次问:“爷爷那您觉得有什么方法可以加强年轻一辈红色教育呢?”

老大爷回答道:“我认为年轻人从小就应该被灌输红色思想,让他们知道今天的这么好的环境是无数个日夜,无数个先辈用生命换来的,并且学校应该多多开展参观红色革命纪念馆的活动,让中国红永远活在孩子们心中!”

青春誓言,承接精神火种

实践团成员白书铭参观大同煤矿万人坑遗址纪念馆后感悟

实践团成员修铭阳参观大同煤矿万人坑遗址纪念馆后感悟

实践团成员赵妍卓参观大同煤矿万人坑纪念馆遗址后感悟

作为新时代青年,实践团成员从这段历史中读懂的,不仅是“落后就要挨打”的深刻教训,更是传承革命精神的责任担当。大同万人坑所见证的,不仅是过去的苦难,更是未来的警醒:唯有铭记先辈的牺牲,才能坚定守护和平的决心;唯有以知识与力量强大自身,才能让“以人换煤”的悲剧永远成为历史。这座纪念馆最终留给青年的,是一份沉甸甸的承诺——以青春之力,护家国安宁,让万人坑中的沉默白骨,成为照亮民族前行的精神火炬,永远指引着后人在铭记中奋进,在传承中强大。